... newer stories

Dienstag, 14. Oktober 2008

Tap-tap-tap, höre ich die Trippelschritte von Herrn Baby, der mit einem Mal um die Ecke der Wohnungstür späht, dann loslacht und sich in meine Arme wirft. Das kleine Energiebündel und der ehemalige Lieblingskollege sind eine wunderbare Ablenkung von den letzten zwei Murks-Tagen und dem nachtragenden Gefühlskater. Aber bevor es losgeht, gibt es Kuchen und Mandarinen und gemeinsames Lauschen auf Sirenengeheul von Feuerwehrwagen. Davon gibt es nämlich mehr, als ich je geahnt habe.

Dann geht es los. Über Straßen und Plätze, vorbei an Einkaufsläden und Spielplätzen, an einer Kletterwand und einem Kinderbauernhof bis auf die große Wiese. Es ist fast windstill und so müssen wir immer wieder abwarten, bis eine Bö den selbstgebastelten Drachen in die Luft hebt und dort für ein paar Sekunden tanzen lässt. Der Lieblingskollege muss laufen und laufen und ich stehe da, mit Herrn Baby an der Hand, die Hälse gereckt und staunend in den Himmel schauend. Herr Baby kreischt lauthals vor Aufregung, rennt dann von einem zum anderen, klatscht begeistert in die Hände um dann ein betretenes Gesicht zu machen, weil der Drache jäh vom Himmel stürzt.

Glücksgefühle. Es gibt nur ein Hier und Jetzt. Ich stehe dicht neben dem Kollegen, wir friemeln die verhedderte Schnur auseinander, einer bindet einen Knoten fester, der andere rückt die kleine Metallöse gerade. Zwischen uns turnt Herr Baby herum, der die Elastizität der Drachenschnur prüft und wie ein aufgezogener Duracell-Hase unermüdlich Kauderwelsch plappernd hin- und herrennt. Der Tag soll nicht zu Ende gehen.

Am Abend sind alle erschöpft. Wir sitzen in der Küche und essen schweigend unsere Käsebrote mit Tomaten, Gurkenscheiben und Apfelstückchen und trinken warmen Tee dazu. Die Stille tut gut. Der Tag geht zu Ende, die Worte sind alle gesagt sind und es ist Zeit zum Schlafengehen.

Das Kind schläft. Ich bin müde und will mich auf den Heimweg machen, aber der Kollege winkt mich in die Küche, während er den Wein in die Ikeagläser kippt. Wir sehen uns grinsend an und prosten uns zu. Er fegt mit dem Handrücken ein paar Krümel zur Seite, während ich meinen Arm auf die Tischplatte lege und meinen Kopf sinken lasse. Dann fängt er an zu reden. Über die Gründe seiner Trennung, über das Elternsein, über die Schwierigkeiten, sich zu arrangieren und wie es ist, wenn man sich eigentlich alles ganz anders vorgestellt hat. Ich nippe an meinem Glas, sehe ihn an und er redet weiter. Dass er viel zu tun hat mit der Selbständigkeit, dem Vatersein, dem Freundsein. Wir trinken Wein und er isst Kuchen. Ich verstehen und nicke. So ist das also mit seinem Leben. Und während er erzählt, frage ich mich, wie es kommt, dass er heute zum ersten Mal etwas preisgibt. Einen Schritt in Richtung Freundschaft macht, an einem Tag, an dem ich genau diesen Vertrauensbeweis so gut gebrauchen kann.

Später, als ich mit dem Rad durch die Nacht fahre, etwas betrunken und sehr müde, weiß ich, dass die Murks-Tage vorbei sind. Alles in allem sind sie selten geworden, aber manchmal gibt es sie eben doch noch. Vielleicht, damit ich die Möglichkeit habe, mich zu vergewissern, dass sie vorbei gehen. So schnell, dass sie anschließend schon fast wieder vergessen sind.

Sonntag, 12. Oktober 2008

Das Ende der Arbeitswoche soll rund sein und sich gut anfühlen. Stattdessen spüre ich unbequeme Ecken und Kanten, die den Tag mühselig und anstrengend machen. Aber ich muss mich mit den Gegebenheiten arrangieren. Weil es nötig ist. Weil es vernünftig ist. Und weil ich weiß, dass dieses ungute Gefühl bald vorbei geht. Immerhin.

Spontan entschließe ich mich, am Nachmittag ein bisschen Enkelkind und ein bisschen Nichte zu sein. Bei Kaffee & Kuchen sollen die Familienrituale als Enegiequelle herhalten. Anschließend geht es hinaus in die laute Nacht. Die Stadt pulsiert vor flirrendem Leben und von Beginn an kann ich nicht Schritt halten. Mit niemandem. Ich sehe die Menschen zu zweit, zu dritt und in Gruppen die Straßen entlang ziehen und ich merke, dass die Zeit des Alleinseins entgültig vorbei ist. Dass ich keine Lust mehr habe, am Wochenende etwas ohne Begleitung zu unternehmen. Dass ich mich mit anderen zusammen am Leben erfreuen will. Auch schon am Freitag.

Spontan entschließe ich mich, am Nachmittag ein bisschen Enkelkind und ein bisschen Nichte zu sein. Bei Kaffee & Kuchen sollen die Familienrituale als Enegiequelle herhalten. Anschließend geht es hinaus in die laute Nacht. Die Stadt pulsiert vor flirrendem Leben und von Beginn an kann ich nicht Schritt halten. Mit niemandem. Ich sehe die Menschen zu zweit, zu dritt und in Gruppen die Straßen entlang ziehen und ich merke, dass die Zeit des Alleinseins entgültig vorbei ist. Dass ich keine Lust mehr habe, am Wochenende etwas ohne Begleitung zu unternehmen. Dass ich mich mit anderen zusammen am Leben erfreuen will. Auch schon am Freitag.Innen ist es warm und hell. Aber obwohl mir alles vertraut ist, fühle ich mich fremd und wie auf der Flucht, aufmerksam und angespannt. Ich spüre, dass ich mit dem alten Ich unterwegs bin. Unsicher, verkrampft, traurig. Dem Ich, das ich längst begraben wollte. Auf Nimmerwiedersehen. Die zufälligen Begegnungen sind kurze, aber schmerzliche Momente mit Unbekannten, die mir meine Gefühle spiegeln. Es fühlt sich heute genauso schrecklich an, wie damals. Verdammte Rückblende.

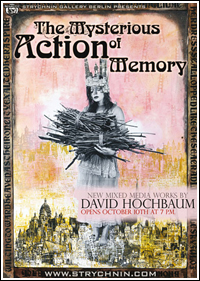

Aber dann ist da die Kunst, wegen der ich gekommen bin. Weil die Neugier größer war, als die Müdigkeit oder die Angst vor dem Alleinsein.

David Hochbaum entführt mich für ein paar Augenblicke in eine Welt, die aus schönen Mädchen, labyrinthischen Städten und vielen schwarzen Vögeln besteht. Am liebsten würde ich mit den Fingern über seine Bilder streichen und die Struktur ergründen, die sich aus Fotos und Öl, aus Tinte und Stoff zusammensetzt. Fliehen. Hineinschlüpfen in diese andere Welt, der man schon ansieht, dass man dort ebenso verloren gehen kann wie hier, sich ebenso verlieren kann wie hier.

David Hochbaum entführt mich für ein paar Augenblicke in eine Welt, die aus schönen Mädchen, labyrinthischen Städten und vielen schwarzen Vögeln besteht. Am liebsten würde ich mit den Fingern über seine Bilder streichen und die Struktur ergründen, die sich aus Fotos und Öl, aus Tinte und Stoff zusammensetzt. Fliehen. Hineinschlüpfen in diese andere Welt, der man schon ansieht, dass man dort ebenso verloren gehen kann wie hier, sich ebenso verlieren kann wie hier.Kurz bevor ich gehe, entdecke ich dass mein Lieblingsbild verschwunden ist. Das Bild, das schon bei meinem ersten Besuch meine Aufmerksamkeit weckte. Das Mädchen mit der Fledermaus. Ich hoffe, dass es nur einen Ausflug nach London oder New York macht und dann wieder zurückkehrt, aber ich kann es selbst nicht glauben. Ich will nach Hause. Zuflucht suchen in vertrauter Umgebung. Die heißen Wangen ins kühle Kissen drücken und nichts mehr denken, nichts mehr spüren, sondern nur schlafen und vergessen. Und Kraft schöpfen, für ein aufregendes Wochenende. Die Vorfreude habe ich nicht verloren. Zum Glück.

Wer auch will: Strychnin. Boxhagenerstrasse 36, Berlin-Friedrichshain.

Samstag, 11. Oktober 2008

Der Familientherapeut hört sich die Situation an. Er nickt, faltet die Hände, schaut mich an und schweigt. "Ausreden...", sagt er schließlich und seine sonst so verschmitzt aussehenden braunen Augen blicken mich ernst an. "Wovor schützen die dich?", sagt er fragend, damit ich für mich selbst eine Antwort finden kann. Dann sagt er noch ein paar allgemeine Dinge, die nicht so nett und auf mich bezogen sind und die er nur sagen darf, weil ich seine Freundin und nicht seine Klientin bin. Darüber, dass manche Menschen sich aus Feigheit selbst bescheißen. Darüber, dass manche Menschen immer aufgeben, wenn sie ein Risiko eingehen müssen. Darüber, wie verkehrt die Welt manchmal ist.

Ich weiss doch selbst nicht, was ich will. Jedenfalls nicht länger als fünf Minuten.

Freitag, 10. Oktober 2008

Heute bin ich schief. Ich finde mein Gleichgewicht nicht. Der Schwerpunkt hat sich in nichts aufgelöst und ich stehe unsicher auf wackeligen Beinen und versuche einen Punkt zu fixieren, um mich selbst darin zu finden.

Es zieht mich mal zu einer Seite, mal zur anderen Seite. Ich versuche vorsichtig dem Druck nachzugeben, beuge ich mich ein Stückchen in die gefühlte Richtung und bin schon zu weit, verliere das Gleichgewicht, stolpere, muss mich fangen. Mühevolles Stillstehen für einen langen Moment.

"Bleib bei dir", sagt der Lehrer, aber alles fühlt sich falsch und schief und schlecht an. Ich habe Schmerzen, die meine Gedanken nicht ruhen lassen und ich sehne mich nach einer freundschaftlichen Hand, an der ich mich festhalten kann, einem freundschaftlichen Wort, an das ich glauben kann. Es ist nur heute so, spreche ich mir in Gedanken Mut zu. Nur heute. Nur heute, echot es höhnisch.

Der Verstand streikt mit einer Vehemenz, dem die Vernunft nichts entgegenzusetzen hat. Aber nur heute. Hoffentlich.

Donnerstag, 9. Oktober 2008

Wir streiten und vertragen uns,

weil wir noch Freunde sind.

Wir sind immer da, auch ohne Grund,

weil wir noch Freunde sind.

(Die Toten Hosen - Freunde)

Zum Glück gibt es Mimi, denn Mimi ist vernünftig und Mimi kennt sich aus. Während ich plappernd erzähle und mich vor Aufregung beim Reden verhaspele, grinst sie mich an, zupft an ihrem neuen Pony und verdreht dann lachend die Augen. Sie findet das alles gut so. Hauptsache glücklich. Alles andere ist doch scheißegal. Oder?

Ich schaue ihr dabei zu, wie sie mit Stäbchen in ihrem Glasnudelsalat herumpiekst und sehe sie mir genau an. Das vertraute Gesicht. Die wasserblauen Augen, die dichten Wimpern, das blonde Haar, die fein geschwungenen Lippen. Trotzdem sieht sie heute anders aus. Mit neuer Frisur und neuer Brille. Sie sieht schön aus, denke ich. "Du siehst schön aus", sage ich. Und sie lächelt mich mit diesem Lächeln an, das ich schon mehr als mein halbes Leben lang kenne und das sie noch viel schöner macht. Meine Mimi.

Sie lenkt mich ab, erzählt von der Arbeit, gemeinsamen Freunden, Sport, Friseur, der Mutter. Mir fällt ein, wie sauer ich neulich auf sie war, als sie mir im Café gegenüber saß, erst schwieg und dann einfach ging. Zwei Menschen in einer Person. Liebe Mimi, böse Mimi. Heute schaffe ich es nicht, die beiden Bilder übereinander zu legen und zu einer Person werden zu lassen. Heute ist sie nur lieb und gut und schön. So wie ich auch.

... older stories