... newer stories

Donnerstag, 17. April 2008

Einmal Reue, bitteschön. Hätte ich doch nur zugeschlagen. Es wäre sicher nicht die schlechteste Investition für dieses Frühjahr gewesen.

Ich muss mir selbst für meine Taten Rechenschaft ablegen. Einmal an der Gruppe teilzunehmen und alles blöd zu finden, weil die Gefühle im Anschluß schmerzen, reicht nicht als Alibi, um das Projekt komplett abzublasen. Es braucht ein zweites Mal, um mir selbst zu beweisen, dass ich recht habe, mich die anderen nicht interessieren und ich keinen Gewinn an meiner Teilnahme dort herausschlagen kann. Deprigesülze kann ich selbst, da bin ich mittlerweile vom Fach und ich brauche keinen Wettbewerb im Schöner Heulen.

Auch dieses Mal begleitet mich schlimmes Bauchgrummeln vor dem Termin. Aber schon in der Anfangsrunde sagt eine Frau etwas, das auch von mir hätte kommen können, was mich sofort milder stimmt. Anstatt der befürchteten Oberflächlichkeiten über Symptome, sind wir sofort mittendrin im Gespräch über Beziehungen. Ein gutes Thema, das weh tut. Das, was ich schließlich über mich sage, kommt mir anfangs so leicht über die Lippen, bis ich merke, wie drastisch meine Worte klingen, wie schlimm. Aber ich spreche sie trotzdem aus, auch wenn ich mir dabei auf die Innenseiten der Wangen beißen muss, um das Heulen zu unterdrücken. "Du weißt ja, dass du kein Monster bist", sagt die Oberlehrerin leichthin, aber genau der Gedanke ist es, der mich immer begleitet, von dem ich mittlerweile schon zu überzeugt bin, als dass ich darüber lächeln könnte.

Und dann spricht die Süsse, die meine Aufmerksamkeit schon beim ersten Termin gefesselt hat. Sie spricht über ihre Sehnsucht nach Nähe, über ihre Angst vor Nähe, über die Angst vor Ablehnung wegen ihrer Unzulänglichkeiten, dem Gefühl, dem anderen mit sich selbst eine Mogelpackung unterzuschieben. Ach, ich kann sie ja so gut verstehen, so gut, dass ich einen Augenblick dazu verführt werde, zu denken, dass sie über mich spricht. Aber sie ist eine mutige Kämpferin, sie springt über ihren Schatten und spielt volles Risiko und mein Herz pocht ganz schnell, vor lauter Bewunderung und Sehnsucht, weil ich irgendwann auch wieder an diesem Punkt stehen muss und will.

Also gebongt. Das mit der Gruppe. Erstmal.

Dienstag, 15. April 2008

Nach Tagen des Alleinseins und ohne das Gefühl der Einsamkeit zu vermissen, überlege ich, ob mir nicht langsam die Worte ausgehen. Ich rede wenig, allein in dieser fremden Stadt, aber Kopf und Verstand veranstalten ganz eigenständig ein heilloses Durcheinander der Gefühle, auch ohne Worte. Um mich herum tobt ein großer lauter Jahrmarkt, der glitzert und funkelt und sich dreht und all seine Verlockungen ins rechte Licht rückt. Unterhaltungen sind rar. Morgens servieren polnische Mädchen Orangensaft und Kaffee und mehr als ein "More?" und ein "No, thank you" gibt der Wortwechsel nicht her, da keine von ihnen Englisch spricht. Auch die übrigen Gespräche sind sehr kurz: eine Frage von mir, eine Antwort vom fremden Gegenüber und jeder geht seiner Wege.

Aber dann ist es soweit. Ich besuche etwas Vertrautes, etwas, das ich schon aus der Heimat kenne und es ist ein Gefühl zwischen spannungsvoller Erwartung, Vorfreude und Angst, weil dort hoffentlich nicht nur Schönes, sondern auch ein paar Worte auf mich warten. Als ich in die kleine Seitenstraße einbiege, sehe ich das dunkle Fleckchen schon von Weitem. Stilecht in schwarz, natürlich, wie sollte es auch anders sein. Mein Herz klopft, ich will flüchten, befürchte, dass ich komisch angesehen werde, dass ich störe, dass es einfach nicht passt, dass ich anschliessend enttäuscht sein werde.

Als ich die Tür öffne und die ersten Bilder sehe, bin ich gleich da. Angekommen. Die Ankündigung der Werke hatte ich schon im Internet gesehen, wußte schon, dass sie nicht nach meinem Geschmack sein würden, da zu viel Kitsch. Ich begrüße die Anwesenden und gehe auf ein Mädchen zu, das aussieht wie Emily the Strange. Und kaum haben wir zwei Sätze gewechselt, plappert sie auf deutsch weiter, erzählt und läßt mich reden und wir müssen lachen, als wir feststellen, dass wir uns schon vor ein paar Wochen begegnet sind und dass es da auch noch andere Wege gibt, die sich irgendwie kreuzen.

Nach dieser Überraschung schaue ich mir alles in Ruhe an. Alles ist gut, ich bin glücklich, als die Anspannung von mir abfällt. Die Galerie hat zwei Etagen und unten finde ich dann doch noch ein paar der morbiden Kunstwerke aus dem Kuriositätenkabinett, die mir das Herz erwärmen. Und weil ich nun schon mal da bin und am Freitag, wenn hier die Eröffnung der Werke von David Hochbaum zelebriert wird, schon längst wieder in der Heimat sein werde, darf ich noch ein paar Blicke auf das werfen, was die Besucher hier erwarten wird und es sieht verlockend aus.

"Komm mal mit", sagt Emily the Strange keck, und wir laufen ein Stück zusammen die Straße entlang und sie zeigt mir, wo es in dieser Ecke der Stadt bezahlbaren Kaffee gibt. Wir reden noch ein bisschen über dies und das und ich muss zugeben, dass ich mich Hals über Kopf verliebt habe und gar nicht so recht weiß, wie das eigentlich geschehen ist und was ich jetzt mit diesem Gefühl anstellen soll. Als wir uns verabschieden ist es wie ein kleines Versprechen: "Wir sehen uns ja dann in Berlin", sagt Emily und ich nicke und winke zum Gruß und schaue ihr hinterher, wie sie zwischen den Menschen verschwindet und ich dort stehe, mit meinem Pappbecher in der Hand und sich alles so gut anfühlt.

"Komm mal mit", sagt Emily the Strange keck, und wir laufen ein Stück zusammen die Straße entlang und sie zeigt mir, wo es in dieser Ecke der Stadt bezahlbaren Kaffee gibt. Wir reden noch ein bisschen über dies und das und ich muss zugeben, dass ich mich Hals über Kopf verliebt habe und gar nicht so recht weiß, wie das eigentlich geschehen ist und was ich jetzt mit diesem Gefühl anstellen soll. Als wir uns verabschieden ist es wie ein kleines Versprechen: "Wir sehen uns ja dann in Berlin", sagt Emily und ich nicke und winke zum Gruß und schaue ihr hinterher, wie sie zwischen den Menschen verschwindet und ich dort stehe, mit meinem Pappbecher in der Hand und sich alles so gut anfühlt.

Montag, 14. April 2008

My heart will stop beating if I stay here.

This is an emergency! I don’t want to die!

(Elly Genthe)

Aufgeputscht, aber im Zeitlupentempo, bewege ich mich durch die bunte und schnelle Stadt und stille die Sehnsucht nach Leben. Anstatt Sauerstoff atme ich Kunst. Stunde um Stunde, mehr und mehr. Ich kann gar nicht genug bekommen. Das Schöne und Schmutzige gibt es dort im großzügigen Angebot, auch wenn manche Orte versteckt sind, durch Zufall entdeckt, weitab vom Touristenstrom, scheinen sie mir nur umso wertvoller zu sein. Mein eigenes Treiben am Tag macht mich süchtig und verdreht mir den Kopf und nachts huschen die Menschen aus Fotos und Bildern entsprungen durch meine Träume. Ich treibe mich an Orten herum, die ich noch bei Tageslicht mit schiefgelegtem Kopf in Ausstellungen betrachtet habe. Durcheinander.

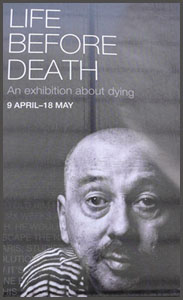

Dann ist plötzlich alles anders. Es regnet zum ersten Mal seit meiner Ankunft, der Himmel ist mit dunklen Wolken verhangen und für einen Moment scheint die Welt sich einen Schabernack erlauben zu wollen und spielt Untergang. Life before death, lese ich auf einem Plakat bei meiner Flucht in die nächste U-Bahnstation, an exhibition about dying. Die Tagesplanung wird verworfen, weil ich diese Ausstellung sehen muss. Ich erwarte Porträts von Menschen, die bald sterben werden. Ich bekomme viel mehr.

Dann ist plötzlich alles anders. Es regnet zum ersten Mal seit meiner Ankunft, der Himmel ist mit dunklen Wolken verhangen und für einen Moment scheint die Welt sich einen Schabernack erlauben zu wollen und spielt Untergang. Life before death, lese ich auf einem Plakat bei meiner Flucht in die nächste U-Bahnstation, an exhibition about dying. Die Tagesplanung wird verworfen, weil ich diese Ausstellung sehen muss. Ich erwarte Porträts von Menschen, die bald sterben werden. Ich bekomme viel mehr.Als ich den Raum betrete, sehe ich die ersten Bilder dort hängen, groß und intensiv in tiefem schwarz/weiß, paarweise aufgehängt. Ich trete näher, sehe, dass es sich um ein und dieselbe Person handelt, einmal lebendig, einmal tot. Langsam trete ich an das erste Bilderpaar heran und weiß nicht recht, was ich zuerst tun soll. Erst die Bilder ansehen und dann den Text lesen oder umgekehrt. Ich entscheide mich für die Bilder, sehe dann, dass auch die Daten der Fotoaufnahmen vermerkt sind. Zwischen beiden Aufnahmen liegt nur wenig Zeit. Manchmal ein paar Wochen, manchmal nur ein Tag.

Die Sterbenden blicken ernst. Selten huscht ein kaum wahrnehmbares Lächeln über ihre Züge. In diesen Momentaufnahmen sieht man mehr Leben als Tod, auch wenn er ganz nah ist. Im Tod sehen sie alle entspannt aus. Ruhig. Und beruhigend. Die Intimität dieser Bilder lässt mich schwer schlucken, aber es sind die Texte, die mich zum Weinen bringen. Wenige Worte, die das Leben beschreiben. Und das Sterben. Beides zusammen wird zu einer berührenden Komposition, die mich an die Grenze dessen bringt, was ich aushalten kann.

Ich muss einen Schritt zurückgehen und mich setzen. Durchatmen. Es sind nicht nur die Fremden, die bewegen, es sind auch die eigenen Erinnerungen, die mich überwältigen. Mein Kinderfreund, der mit 13 Jahren an Aids gestorben ist, der mich in Gedanken durch mein Leben begleitet. Meine Tante, die im Tod so friedlich aussah, trotzdem sie so ein verdammtes Scheißleben hinter sich hatte. Meine Oma, die in einem der Hospize gestorben ist, in denen die Fotos entstanden sind.

An etwas Schönes denken, um das Sterben zu ertragen. Aber meine Gedanken wollen mir nicht gehorchen und treiben mich durch einen einzigartigen Film, in dem Sterbende und Tote die Hauptrollen spielen. Emotionen im Überfluss. Ich bin so dankbar, dass es Menschen gibt, die mutig sind und etwas riskieren, Künstler und Porträtierte und Andere teilhaben lassen, an dem was sie schaffen.

Fotos: Walter Schels

Texte: Beate Lakotta

Fotografien und Texte: Life Before Death

Artikel über Schels und Lakotta aus The Guardian: This is the end

Dienstag, 8. April 2008

Wieder unterwegs. Allerdings nur mit halber Kraft.

Montag, 7. April 2008

Die Gruppe wurde heute Realität und der Gang dorthin fiel lange nicht so leicht, wie mein Gespött vor wenigen Wochen. Schon zwei Stunden vor Beginn grummelt mein Magen nervös vor sich hin, habe ich das Gefühl entweder Fliehen oder wahlweise Kotzen zu müssen vor lauter Angst.

Zum Glück sehen die Anwesenden ganz ok aus. Normal irgendwie, so dass man keinem ansieht, dass er bewiesenermaßen ein Kloppi ist. Ich versuche auf die Worte der Obertrulla zu achten, auf die Worte der anderen, einen Sinn zu erfassen, aber hauptsächlich bin ich damit beschäftigt, meine Tränen zurückzuhalten. Wie erwartet fühle ich mich als Außenseiter, ganz in meine eigene Welt verstrickt, die ich mir krankhaft zurechtgezimmert habe. Regeln und Verhaltensweisen, mit denen ich bis heute irgendwie überlebt habe. Aber nicht gut, nein, ganz und gar nicht gut.

Auf Fragen hin kann ich den anderen etwas von mir erzählen, kann ohne zu Heulen ein paar Sätze formulieren, aber alles erscheint so unendlich sinnlos. Es ist zu spät, das weiß ich, ich bin schon viel zu alt, als dass man gutmachen könnte, was über Jahrzehnte kaputtgegangen ist. Ein hoffnungsloser Fall.

Kaum stehe ich zitternd und mit wackligen Beinen wieder auf der Straße rollen auch schon die Tränen. Ich muss jemanden sprechen, denke ich. Jemandem der mir nahe ist von der Gruppe erzählen, von meinen Gefühlen, meiner Angst, meiner Hoffnungslosigkeit. Ich halte mein Handy in der Hand und erst in diesem Augenblick realisiere ich, dass es keinen Menschen gibt, dem ich je davon erzählt habe. Dass ich nie mit irgendwem ehrlich war. Dass meine Freunde wohl das Wesentlichste in meinem Leben nicht von mir wissen.

Vielleicht ist genau dafür eine Selbsthilfegruppe gut. Den Spiegel vorgehalten bekommen und darin zu sehen, wie man sich selbst schamlos ins Gesicht lügt.

... older stories