Montag, 2. März 2009

Die Lieblingstante war kein Wunschkind, im Gegenteil. Sie war das Kind ihrer Mutter und das Kind eines Anderen. Vielleicht war schon das Grund genug, ihr das Leben zur Hölle zu machen. Heute scheint mir ihre Reaktion eine Art angepasster Auflehnung gegen ihre Eltern gewesen zu sein: die konsequente Selbstzerstörung, um sich unauffällig aus dem Leben zu schleichen.

Als Kind habe ich meine Tante vergöttert. Sie war für mich der Inbegriff von Herzenswärme. Das Gegenteil von meiner Mutter, von meiner Oma. Liebevoll, aufopfernd, herzlich, gütig und strahlend schön. "Komm", pflegte sie zu sagen, wenn ich für ein paar Tage nach Hamburg kam, "wir spielen Mutter und Tochter." Und ich gierte danach, an ihrer Hand über den Blankeneser Wochenmarkt zu laufen, wo sie unzählige Menschen kannte, wo jeder sie grüßte und sie immer wieder stolz verkündete: "Meine Tochter!" Dann kicherten wir vergnügt und zufrieden, während die Bekanntschaften gütig lächelten und nickten und sich wahrscheinlich ihren Teil dachten.

Aber ich merkte früh, dass diese Familie anders ist als meine eigen. Spießig. Patriarchalisch. Und irgendwie falsch. Aber wenn man klein ist, darf man ungestraft ausblenden und deshalb tat ich so, als wäre alles gut, alles besser, als in meinem eigenen Leben. Damit ich äußerlich zu ihnen passte, kaufte meine Tante Polohemden und stellte mich zwischen die beiden Jungs: dunkelblau - rosa - dunkelblau und für einen Moment konnte ich an eine richtige Familie glauben. Vater, Mutter, Kinder. Das, was ich meine Kindheit durch am sehnlichsten vermisste. Eine Familie, komplett, wie aus dem Bilderbuch.

Als ich größer wurde sah ich mit Befremden, wie die Hamburgfamilie heile Welt spielte. Die Fassade überzeugte alle Außenstehenden, aber innen drin gärte die Fäulnis. Am 50. Geburtstag meiner Tante, beschloss ihre Mutter!, ihr die Information, ein uneheliches Kind zu sein, am Telefon vor die Füße spucken zu müssen. Was folgte war schrecklich. Im Nachhinein wollte ich einfach nur glauben, dass es ein bisschen tröstlich für sie war, zu erfahren, dass der Mann, den sie Papa genannt, der sie misshandelt und missbraucht hat, nicht ihr leiblicher Vater gewesen ist. Dieser Mann, der nicht nur seine drei Kinder gequält, sondern auch viele andere Menschen auf dem Gewissen hat. Ein Mann, den keiner gerne zum Vater haben will. Aber vermutlich fiel dieses Wissen nicht mehr ins Gewicht, weil der Zeitpunkt viel zu spät war.

Der 29. Februar 2008 kam wie ein Donnerschlag daher und der Tod mit tosendem Gepolter. Als müsse wenigstens der Abschied laut und gewaltig sein, weil sie doch sonst immer so verdammt stillgehalten hat. Der brachiale und grausam Weg aus dem Leben hat alle erschüttert. Und doch will ich in meiner Fantasie glauben, dass sie diesen Nicht-Tag bewußt gewählt hat. Damit ihre Männer nicht jedes Jahr trauern müssen. Und ihre Wunschtochter auch nicht. Sie konnte doch niemanden weinen sehen.

Montag, 9. Februar 2009

"Wenn ich groß bin, will ich Hausfrau und Mutter werden", sage ich zu meiner Tante und die bricht trotz schwerer Bronchitis in schallendes Gelächter aus. "Dann solltest du dringend kochen lernen", sagt sie im Brustton der Überzeugung, nachdem sie wieder zu Atem gekommen ist. "Meinst du, es gibt noch Hoffnung?", frage ich sie grinsend und sie nickt eifrig und erklärt sich bereit, es mir beizubringen.

Danke, Tante. Wie schön, dass du da bist. Wie schön, dass du dich freust, dass ich bei dir bin. Und gut, dass es so einfach war, einen Grund zum Zusammensein zu finden. Ich zweifele nicht mehr daran, dass wir eine Basis finden, auf der wir unsere Beziehung ohne den Opa aufbauen können. Nein wirklich, ganz und gar nicht mehr.

Mittwoch, 4. Februar 2009

Schon als ich geboren wurde, konnte mich meine Tante nicht leiden. Ich war für sie eine Konkurrentin im Kampf um die Liebe ihrer Mutter, meiner Oma. Sie zeigte mir bei jedem Zusammentreffen, dass sie klüger, geschickter, besser ist als ich. Dabei war es gleichgültig, ob ich 3, 14 oder 21 Jahre alt war. Erst habe ich das alles nicht verstanden, dann fand ich sie blöd, später tat sie mir leid.

Als ich schon längst erwachsen war, wurde die kleine Miss geboren. Meine Tante hat diese zweite Chance genutzt. Sie schnappte sich die kleine Miss und ging mit ihr spazieren, malte, kochte, buk, bastelte, kuschelte, sang, tobte mit ihr. Las ihr vor, musizierte mit ihr, erklärte ihr die Welt. Ich stand daneben und konnte kaum glauben, wie gern sie sich von diesem kleinen Kind um den Finger wickeln und verzaubern lies, wie weich sie wurde, wie freundlich, wie nachgibig, wie liebevoll. Ich wußte plötzlich, spürte, dass meine Tante keine Wahl gehabt hatte, damals, als ich klein war. Dass sie nicht aus ihrer Haut konnte. Dass sie selbst ein Opfer ihrer Geschichte gewesen ist. Immer in Rivalität zu ihrem vergötterten Bruder, meinem Vater, der Nummer 1.

Jetzt sitzt meine Tante alleine in Opas Wohnung und hustet und hustet und hustet. Ich brühe Tee auf, decke den Tisch und hole Kekse aus dem Schrank. Mir fällt zum ersten Mal auf, dass sie alt aussieht. Erschöpft.

Wir fangen an zu reden, es ist unser erstes Gespräch zu zweit. Erst geht es um früher, um Oma und Opa, um Geschwisterhass und Geschwisterliebe. Wir reden über Berufe und Berufungen, über Lebensglück und Schicksal. Ich erzähle ihr von meinen Depressionen und dass ich damals gelähmt war, unfähig irgendetwas zu tun. Erzähle vom Mistvieh, vom zwei Jahre währenden Kontaktabbruch mit meiner Mutter. Ich erzähle von lauter Dingen die schmerzen, weil Offenheit die einzige Chance für uns beide ist. Weil ich mich verwundbar und schwach zeigen muss, damit sie es mir gleichtun kann. Sie hört zu, ist mit dem Kopf und mit dem Herzen dabei, ich spüre es genau. Dann beginnt sie. Erzählt davon, wie viel sie in den Nächten der letzten Jahre geraucht hat, wenn mein Opa längst schlief, wie sie allein auf dem Balkon saß und sich schlecht fühlte, elend und einsam, nicht schlafen konnte, anfing zu trinken, jede Nacht und das jetzt alles anders werden muss.

Ich hatte ja keine Ahnung. Ich habe einfach die Augen zugemacht und nicht hingesehen. Aber nun kriege ich von ihr eine zweite Chance. Und ich hoffe sehr, dass ich sie ebenso nutzen kann, wie sie es damals getan hat.

Dienstag, 27. Januar 2009

Mein letzter Opa. Mein Lieblingsopa.

Ich bin so traurig.

Samstag, 17. Januar 2009

Das Krankenhaus kenne ich nach all den Jahren besser als mir lieb ist. Ich versuche es auf der üblichen Station. "Das letzte Zimmer", gibt die Schwester zur Antwort, "aber bitte nicht zu lange". Ja, ja. Ich betrete den kahlen, kalten Raum, der hell erleuchtet ist und in dem zwei Fernseher ohne Ton laufen, obwohl alle Patienten schlafen. Mein Opa liegt zusammengekauert unter einer Wolldecke. Er sieht winzig aus, das Gesicht ist eingefallen. Zum ersten Mal fällt mein Blick auf die eingesunkenen Augen und Wangen, an denen die Knochen stark hervortreten. Wie ein Totenschädel, der mit Reispapier bespannt ist.

Ich ziehe einen Stuhl an sein Bett und betrachte diesen vertrauten Menschen, der mich mein ganzes Leben lang begleitet hat. Mit den Fingerspitzen streiche ich über die Decke, seinen schmächtigen Körper entlang. Er schlägt die Augen auf, blinzelt, hebt den Kopf, lächelt mich an. "Dö-gö-nö", murmelt er kraftlos und ich brauche einen Augenblick, bis ich begreife, dass er meinen Vornamen genannt hat. "Opa", sage ich leise und küsse ihn auf die Wange, während ich sein Gesicht in meine Hände nehme. Der Schmerz will mir mit aller Macht die Tränen in die Augen treiben, aber ich bleibe hart, denn man kann nicht immer nur heulen.

Er beginnt zu reden, erzählt, fragt, sagt. Ich schüttele den Kopf, weil ich nicht verstehe, nicht erraten kann, was er meint. "Langsam", sage ich und er versucht mühsam die Worte zu formen und trotzdem sind die entstandenen Laute ein einziger Kauderwelsch. "Spät", verstehe ich schließlich und kann erleichtert ein "halb acht" antworten, während er lächelnd seinen Kopf in die Kissen zurücksinken lässt. Ich fange an von meinem Tag zu erzählen. Erst von der Arbeit, woraufhin er empört den Kopf schüttelt, dann, dass ich gerade mit der Tatze und dem Glitzerfunkelsternchen im Eisstadion war. Er versteht mich, das merke ich genau, er ist nicht verwirrt, sondern ganz klar im Kopf.

"Was kann ich tun, Opi?", frage ich ihn und reiche ihm sein Wasserglas. Er schluckt mühsam und ich tupfe die Flüssigkeit weg, die vom Mundwinkel auf seine Brust tropft. "Arme", verstehe ich anschließend, während er mir den Rechten entgegenhält und auf die Cremetube auf dem Nachttisch zeigt. Es ist gut etwas tun zu können. Seine Haut ist wie Seidenpapier, ganz fein und zart. Er wirkt zerbrechlich, als ich seine Arme in meinen starken Händen halte, die Creme verstreiche, sie vorsichtig einmassiere. Er gibt Laute von sich, als würde er schnurren und redet dabei immer wieder unverständliche Worte. "Rücken", sagt er dann und ich schiebe meine Hände unter den Krankenhauskittel, creme seinen trockenen Rücken ein, creme und creme und kann gar nicht mehr aufhören, weil ich mich einfach nicht losreißen kann, weil ich ihm nahe sein will und diese Cremerei so angenehm und zärtlich ist. Aber dann kommt die Schwester ins Zimmer und sagt, dass es Zeit ist zu gehen, dass ich ja morgen wiederkommen kann. Ja, ja.

Draußen ist es kalt. Die Stadt ist seit dem Tauwetter ekelhaft grau und schmuddelig. Durch Schneematsch und Dunkelheit laufe ich ins Nirgendwo, dorthin, wo ich eine S-Bahnstation vermute. Ich lasse die Erinnerungen von früher vorbeiziehen, an die vielen Jahre, die wir miteinander hatten. Gehen lassen ist so schwer.

Samstag, 13. Dezember 2008

Finger in den Po,

Finger in den Mund,

Schokolade ist gesund.

(Kleine Miss)

Finger in den Mund,

Schokolade ist gesund.

(Kleine Miss)

Was wäre das Leben ohne sie... Ich bin so glücklich, wenn ich Zeit mit ihr verbringen kann. Und jedes Mal frage ich mich auf's Neue, wie 11-jährige so schlagfertig, unterhaltsam, rotzfrech, schlau, kuschelig, ernst, aufrichtig, süß, anschmiegsam, lustig, genial, wissbegierig, faul, verfressen und liebenswert sein können. Und warum ist die Welt nicht voll von ihnen?

Ach, mein Mädchen. Mein kleines Mädchen.

Donnerstag, 21. August 2008

Mein Vater hat sich breitschlagen lassen. Damit er sich nicht erholen muss, macht er einen hübschen, kleinen Familienurlaub. Selber schuld. Schon vor den Sommerferien habe ich ihm mitgeteilt, dass ich nicht bereit bin ihre Katzen zu füttern. Schnauze voll. Erstens, weil die böse Stiefmutter schlecht über mich redet (immer wieder). Zweitens, weil mein Vater sie schlecht über mich reden läßt (immer wieder). So geht das nicht, deswegen muss Strafe sein.

Mein Stiefbruder bekommt also die Aufgabe übertragen. Zwei Wochen täglich Spaß mit den neurotischen Viechern. Der arme Kerl. Vielleicht hatte er einfach genug, als er sich spontan entschließt sein vorgezogenes Wochenende außerhalb zu verbringen. Also fragt mein Vater telefonisch bei mir nach, ob ich nicht vielleicht... "Nein."

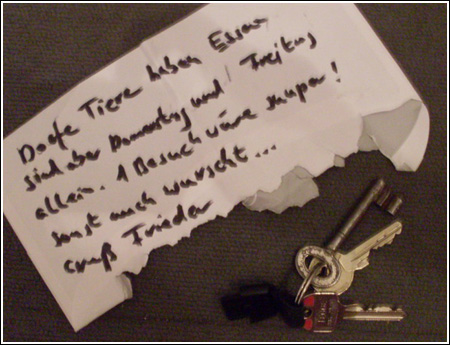

Ich weiß nicht wer dahintersteckt, dass es lief, wie es lief. Aber heute liegt ein zerfledderter Briefumschlag samt Schlüssel in meiner Wohnung, der kommentarlos durch den Briefschlitz geworfen wurde.

Wenn ich die Zeilen vom F. nicht so lustig finden würde, wäre ich vor Ärger explodiert. Über meinen Vater und seine Schwäche. Und nur, weil die kleine Miss untröstlich wäre, kann ich das Tierheim nicht als Möglichkeit in Betracht ziehen.

Dienstag, 1. Juli 2008

Leise trete ich durch die Tür und stelle mich schweigend hinter das kleine Mädchen. Wir blicken beide in den Spiegel, sehen uns an, aber ich bin nicht sicher, ob sie mich erkennt. Wir lächeln uns an, bis das Kind auflacht, sich umdreht, ich ihr instinktiv die Arme entgegenstrecke und sie an mir hochspringt. Sie schlingt ihre dünnen Ärmchen um meinen Hals, die Beine um meine Taille und verschränkt die Füße hinter meinem Rücken. Ihr Kopf liegt an meinem, während sie mich drückt und ich ihr mit der Hand langsam über ihren Rücken streiche. "Ich passe auf dich auf", flüstere ich ihr leise ins Ohr und wünschte, es wäre mir möglich. "Ich werde dich vor allem Unheil bewahren", will ich eigentlich sagen, aber das geht nicht, denn es wäre eine Lüge, an die ich mich vielleicht später erinnern würde. Ich drücke sie an mich, ganz fest und lange, bis ich wieder Abschied nehmen muss, denn jede von uns muss wieder zurück in ihre eigene Welt, sie in die Vergangenheit und ich in die Gegenwart, auch wenn es unser gemeinsames Leben ist.

Montag, 23. Juni 2008

Der Vater, die Tante, die kleine Miss, der Opa und ich. Das ist dann wohl meine Familie. Und trotzdem es ständig Missverständnisse und kleine Zankereien gibt, verbringe ich gerne Zeit mit ihnen. Höre meinem Vater zu, wenn er von seinem amüsanten Arbeitsalltag erzählt. Lasse meine Tante ständig alles besserwissen und grinse dabei in mich hinein. Lausche der kleinen Miss beim improvisierten Rappen und lache dann plötzlich los, weil sie so unschlagbar süß ist. Frage den Opa nach seiner Kindheit, nach dem Krieg, dem Kennenlernen von meiner Oma, der Geburt seiner Kinder.

Diese Familie. Was wäre ich ohne sie.

Und überhaupt: Happy 98, Opa!

Donnerstag, 1. Mai 2008

14 x 1. Mai. Mein Vater machte Frühstück, während im Hintergrund Ton Steine Scherben liefen, von denen wir alle Texte auswendig kannten und mitsangen, laut und schief, aber mit fröhlichem und ausgelassenem Lachen in Gesicht und Herz. Anschließend ging es los zur Demo, wir trafen seine Freunde und Arbeitskollegen und jemand rollte ein Transparent aus. Jedes Jahr erfasste mich wieder dieses Gefühl der Solidarität, dieses mitreißende Demo-Gefühl, das ganz eng mit meinem Vater verbunden war, der mich daran teilhaben ließ. Als ich noch klein war, dürfte ich von den Schultern meines Vaters die Welt betrachten und als ich groß war, küßte er mich mittags zum Abschied und sagte, dass ich bei der anderen Demo auf mich aufpassen soll. "Nicht vermummen, nicht plündern, keine Steine schmeißen". Nein Papa, natürlich nicht. Und bis auf ein einziges Mal habe ich mich auch daran gehalten.

Diese Jahre liegen heute verwischt in der Vergangenheit. Nur Eines sticht heraus, ich war 14 Jahre alt, meine Mutter längst ausgezogen. Die andere Frau lag in seinem Bett und kam einfach nicht zum Frühstück in die Küche, obwohl mein Vater sie mehrmals rief und dann nochmal und nochmal zu ihr ging, weil sie doch mitkommen dürfte zu unserem 1. Mai-Ritual. Irgendwann konnten wir nicht länger warten und verabschiedeten uns. Sie sprang wütend aus dem Bett, fing an zu schreien und zu toben und mein Vater schob mich aus der Wohnungstür und die Treppen herunter und war sehr ärgerlich. Auf der Straße hörten wir sie immer noch, nun am Fenster stehend, und ich sah etwas aus der Luft auf uns zukommen, Sekundenbruchteile, und dann dieser ohrenbetäubende Knall, der direkt vor uns zersplitternden Glaskanne. Es war unser letzter gemeinsam verbrachter 1. Mai.

Wir gehen schon seit Jahren nicht mehr zusammen zur Demo. Aber in Gedanken sind wir an diesem Tag wohl immer beim anderen, auch wenn ich heute mit dem Lieblingskollegen und einer anderen Freundin unterwegs sein werde und mein Vater den Tag in Köln bei seiner vielleicht-neuen Freundin verbringt. Ich weiß genau, dass er mich heute Abend anrufen wird um sich zu erkundigen wie mein Tag war, mit Demo und Maifest und dem Kollegen und ich freue mich, dass wenigstens dieses kleine Ritual am Telefon beibehalten wird.

... nächste Seite